Mulheres pioneiras no jornalismo em Portugal e na Espanha

Antónia Pusich, a primeira jornalista portuguesa. (ncultura.pt)

Recentemente, no programa “Joker” da RTP 1, apresentado por Vasco Palmeirim, perguntava-se “quem foi a primeira mulher que, em Portugal, fundou e dirigiu jornais”. A resposta certa era “Antónia Gertrudes Pusich”. Dela foi dito que nasceu, na ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, a 1 de outubro de 1885, e que faleceu, em Lisboa, a 6 de outubro de 1883. É filha de António Pusich, ao tempo, intendente de Marinha e, depois, governador de Cabo Verde, um oficial da Armada Real portuguesa, graduado em capitão-de-fragata, natural da República de Ragusa (hoje, na Croácia), e da lisboeta Ana Maria Isabel Nunes.

Como poetisa, dramaturga, jornalista e conferencista, colaborou em diversos jornais e revistas literárias e participou, ativamente, em conferências e em sessões públicas sobre temas da época. Privou com personalidades, como Alexandre Herculano e Almeida Garrett. O inconformismo, face à mediocridade do destino reservado ao seu sexo, impeliu-a a fazer da imprensa a sua tribuna. Foi a primeira mulher a fundar, a possuir e a dirigir jornais, em Portugal. E, em 1864, era venerável da Loja Direito e Razão, a primeira loja maçónica portuguesa de adoção feminina.

mandada construir em 1805 por António Pusich pelo nascimento da

sua filha Antónia Gertrudes. (Créditos fotográficos: Leontina

Barretobrito-semedo.blogs.sapo.pt)

A este respeito, Manuel Brito-Semedo escreveu, a 1 de setembro de 2017, na Esquina do Tempo, o artigo intitulado “Antónia Pusich, primeira mulher de Cabo Verde a publicar”, referindo-a como “grande escritora, jornalista, música e ‘feminista’ portuguesa” do século XIX”.

Lembra que, em 1801, António Pusich foi nomeado intendente da Marinha de Cabo Verde, o único intendente que o arquipélago alguma vez teve, mudando-se para as Ilhas, onde nasceu a filha Antónia. Terminada a comissão, em 1811, António Pusich voltou a Lisboa e prosseguiu para a corte, sediada no Rio de Janeiro. Posteriormente, foi nomeado governador-geral de Cabo Verde, cargo que exerceu entre 1818 e 1821, ficando o seu nome ligado à ilha de São Vicente, ao rebatizar, em 1819, a Aldeia de Nossa Senhora da Luz de Vila Leopoldina (em homenagem a D. Maria Leopoldina, arquiduquesa de Áustria e primeira esposa do imperador D. Pedro I e imperatriz consorte do Império do Brasil, de 1822 até à sua morte, em 1826).

Segundo Brito-Semedo, Antónia Gertrudes Pusich “foi a primeira mulher que, como jornalista e diretora de publicações periódicas, pôs o seu nome no cabeçalho, sem se esconder, como até aí outras mulheres o haviam feito, atrás de um pseudónimo masculino”. Com efeito, fundou e dirigiu os jornais “Assembleia Literária” (de instrução), em Lisboa, [1849?]-1851; “Beneficência” (dedicado à Associação Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos), em Lisboa, de 1852 a 1855; e “A cruzada” (religioso e literário), em Lisboa, no ano de 1858, a testemunhar a sua intervenção na pedagogia e na vida social e política.

Da vasta obra que publicou, Brito-Semedo destaca os poemas “Olinda ou A Abadia de Connor Place” (de 1848) e “Saudade” (1859). Fez teatro e escreveu sobre membros da família real, como “Canto saudoso ou lamentos na solidão á memoria do Dom Pedro Quinto” (de 1861). Redigiu uma monografia sobre o seu pai, em 1872: “Biographia de Antonio Pusich contendo 18 documentos de relevantes serviços prestados a Portugal por este illustre varão; Resumo da história da republica de Ragusa e sua antiga literatura”, um documento importante para o conhecimento da História de Cabo Verde de um determinado período

Enfatiza o articulista que Antónia Pusich colaborou no Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro (Lisboa, 1851-1932), tendo sido o primeiro escritor de Cabo Verde, e mulher, a ali publicar, no caso, o poema “Um cipreste”, no seu número de 1854. Seguiram-se, em 1855, “Ao Sr. A. F. de Castilho. No encerramento do curso normal de leitura repentina. Memória”; em 1856, “Madeira. Saudação lírica”; em 1857, “Lamentações. Oremos pelos finados”; em 1858, “Chora!”; e em 1859, “A uma viúva inconsolável. A flor pendida”, num total de cinco poemas longos, seguindo os cânones do Romantismo Português.

Anota Brito-Semedo que Guilherme da Cunha Dantas, outro dos fundadores da literatura cabo-verdiana, só faria a sua estreia poética no Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, em 1875 – embora já tivesse publicado “Contos Singelos”(em Mafra, no ano de 1867) e um texto, em prosa, no Almanaque Luso-Brasileiro, em 1872 – seguido de “Africana”, em 1883 (ano da morte de Antónia Gertrudes Pusich); Eugénio Tavares, em 1885; e José Lopes da Silva, Sénior, em 1888.

(Créditos fotográficos: Nick Fewings – unsplash.com)

A vasta intervenção desta personalidade contrasta com os usos e os costumes da época, em que as mulheres se confinavam à família, à música e aos bordados. Em contramão, Antónia Pusich defendia que deveriam também aprender a ler e a escrever, para poderem participar na vida social e política do país. E, através dos jornais que fundou, despertou nas mulheres o sentido cívico que viria a ser realidade nos séculos que se lhe seguiram.

Põe, verdadeiramente, o dedo na chaga o trecho recolhido por Brito Semedo: “Nos outros colégios do Estado e, ainda, nas escolas particulares, igual esmero se vai tendo com a instrução dos meninos e honra seja feita aos professores e diretores desses colégios. Mas as meninas!… As meninas imploram atenção, e de todas as pessoas que nutrem sentimentos de humanidade e desejos de ver prosperar a sua pátria. […]. Enquanto em nossa terra as mulheres não tiverem a precisa instrução literária, ensinam a coser, marcar, bordar, música, etc. Porém, a ler, escrever, contar, etc., não. E, ainda menos, outros estudos. Que mal pode ensinar alguém o que mal sabe… Poucas senhoras sabem escrever bem […]. Aparecem numa sociedade, ostentam uma brilhante conversação, fazem uma elegante figura… encantam os espectadores… seduzem… adquirem nomeada, estudam todas essas aparências fosfóricas (sic); vai um sábio entrar com elas em discurso… onde está o espírito dessas fascinantes beldades?… Evaporou-se! Nem sabem dar uma razão do que dizem.” (Antónia Pusich, 25 de agosto de 1849)

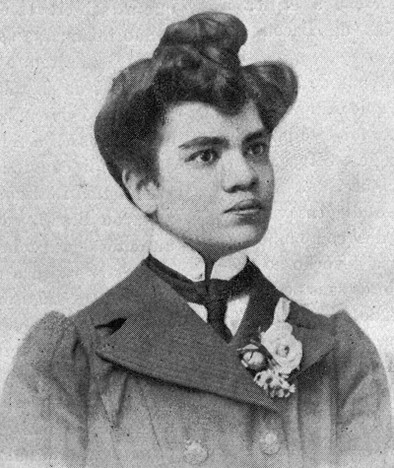

Portanto, na opinião de Brito-Semedo, que se aplaude, Antónia Pusich não pode ficar confinada às estantes das bibliotecas, nem à lápide que a Câmara Municipal lhe colocou na última casa onde morou, na Rua de São Bento, em Lisboa. “Precisa de ser conhecida, estudada e apropriada, por Cabo Verde, como uma das pioneiras e fundadoras da sua literatura”. O mesmo se diga de Portugal, pois, ao tempo era portuguesa e enriqueceu a nossa língua e literatura. Bem merece uma encomiástica referência no 140.º aniversário do seu nascimento, a 1 de outubro.*** Um outro exemplo de pioneirismo feminino português no jornalismo é Virgínia Quaresma, que não foi a primeira mulher a escrever para um jornal, mas foi “a primeira mulher jornalista profissional em Portugal”. A este respeito, a 2 de março de 2023, no jornal Público, a jornalista Marta Sofia Ribeiro, com o artigo intitulado “Quem foi Virgínia Quaresma, ‘invisibilizada na história do jornalismo’?”, diz-nos quem foi a personalidade em causa.

Considerando que o jornalismo era, em Portugal, uma profissão que precisava de “ser despida de certos preconceitos para poder suportar os preconceitos dos homens”, Virgínia Quaresma “foi a primeira mulher jornalista a trabalhar numa redação em Portugal”. No entanto, pouco se sabe sobre ela, pois, como lamentava Carla Cerqueira, investigadora da Universidade Lusófona do Porto, “é, constantemente, invisibilizada na História do Jornalismo”. A investigadora disse-o, ao intervir, a 28 de fevereiro de 2023, numa mesa-redonda organizada pela revista científica Faces de Eva, que homenageou a jornalista, no 47.º número (então, o mais recente) da publicação, apresentado no auditório do Público, em Lisboa.

Marta Sofia Ribeiro lembra que Virgínia Quaresma, nascida em 1882, em Elvas, foi uma “mulher privilegiada”, pois, mudou-se para Lisboa e sempre teve as condições para prosperar. Privou com republicanos e com monárquicos, apesar de defender a República, e começou a escrever para jornais, aos 23 anos, em 1906, antes da revolução do 5 de Outubro. O primeiro foi o Jornal da Mulher, gravitando os seus temas em torno da educação das mulheres e do feminismo. Pugnava pelo direito ao divórcio e teve papel relevante na fixação desse direito. E Carla Cerqueira enfatiza que a jornalista “dizia que o trabalho jornalístico era uma forma de intervenção”. Como foi referido, não foi a primeira mulher a escrever para um jornal, mas nenhuma, antes, se tinha profissionalizado. Colaborou com O Século e com A Capital, dirigiu a revista Alma Feminina e a sua carreira estendeu-se para lá do oceano. E, depois de muitos anos no Brasil, regressou a Lisboa. Porém, quando morreu, aos 90 anos, no velório só teve a irmã e a criada, sinal de que a sua revolução cultural não alastrou como era desejável. Gostava de fazer reportagens e sentia-se jornalista, por “inclinação” e pela “necessidade forte de luta pela vida”. A revista ABC definia-a como “a repórter das vibrações”, pois era intensa e isso espelhava-se na sua escrita. Por exemplo, soube, em primeira mão, antes do presidente Bernardino Machado e do chefe de governo, que a Alemanha declarara guerra a Portugal.

Carla Cerqueira conta que, desde que soube da existência de Virgínia Quaresma, quis saber mais sobre quem ela foi e o que resta do seu legado, mas não encontrou muito. Sabe-se que era negra e lésbica (de “inclinações sáficas”, como se dizia então), mas no seu trabalho jornalístico, do que se conhece, não há sinais de “interseccionalidade”, ou seja, de reflexos do seu cruzamento de identidades. Há poucos registos do que escreveu, o que não é estranho, quando “muitas mulheres não assinavam os artigos ou assinavam com pseudónimos masculinos”.

Sendo a primeira mulher a entrar numa redação, lugar antes reservado aos homens, abriu de facto caminho para as que se seguiram, mas não sem custos. “A mulher que queira enveredar por este caminho tem que ter uma educação especial, tem de ser despida de certos preconceitos para poder suportar os preconceitos dos homens”, disse, numa entrevista ao jornal A Capital.

A edição que homenageou a jornalista foi coordenada pelas investigadoras Mariana Rodrigues e Sara Torres e a sua apresentação no auditório do Público contou com uma mesa-redonda em que participaram, além de Carla Cerqueira, as investigadoras Isabel Ventura e Filipa Subtil.

Isabel Ventura, investigadora do Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da Universidade Aberta e autora do livro “As Primeiras Mulheres Repórteres”, falou sobre os anos 1960 e 1970, em que as redações eram “masculinas e brancas” e havia “uma segregação espacial”, já que “os jornalistas diziam que a presença de mulheres punha em causa a sua liberdade”, não podendo dizer o que lhes apetecia. E, como os jornalistas eram conhecidos pela “promiscuidade” e “pela vida noturna”, elas não eram bem vistas nesse “livre convívio com homens”. Além disso, dizia-se que “não eram inteligentes o suficiente para escrever sobre determinados assuntos”, pelo que eram afastadas para “secções da mulher”.

Para Isabel Ventura, o primeiro aumento significativo de mulheres, nas redações, face aos valores residuais ou nulos de antes, nos anos 1960 e 1970, não ocorreu por mudança de preconceitos, mas circunstancialmente. Quando os jornalistas eram presos pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) ou morriam, as redações, não raro, davam emprego às mulheres para subsistirem os maridos, mas pagando menos.

Filipa Subtil, do Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, sustenta que “jamais podemos dizer” que as mulheres “não estiveram presentes” nas redações. Contudo, foram os maiores índices de escolaridade e de mobilidade social que advieram da Revolução dos Cravos que trouxeram as grandes mudanças. A partir daí, sobretudo, nos anos 1980 e 1990, os espaços de trabalho rejuvenesceram, ficaram mais letrados e com maior presença feminina.

Todavia, o “processo de feminização contínuo” nas redações estancou, na primeira década deste milénio: nos últimos anos, o número de mulheres jornalistas tem estancado em cerca de 40% dos detentores de carteira profissional. As mulheres integram, plenamente, as redações, mas abandonam mais a profissão do que os homens. E as que entram são obrigadas à precariedade, a estágios consecutivos, mal remunerados, a trabalhos à peça e a situações ilegais.

(pt.wikipedia.org)

Isabel Ventura, falando de violência sobre mulheres jornalistas, referiu Shireen Abu Akleh, palestiniana morta por forças israelitas, e Lara Logan, sexualmente agredida por dezenas de homens no Egipto, enquanto fazia reportagem. E Filipa Subtil anotou que “a feminização no local de trabalho é um processo profundamente incompleto, parcial e travado” e que, apesar das “conquistas inegáveis das últimas décadas”, há ainda “muitos obstáculos”.

***

Helô d’Angelo, no artigo intitulado “Pioneira, espanhola foi a primeira mulher a dirigir um jornal de circulação nacional”, publicado, a 1 de agosto de 2017, Arte Revista CULT, faz memória de María Luz Morales, a espanhola que nunca se definiu como feminista, mas que viveu na luta pela ocupação dos mesmos espaços que os homens. Enquanto adolescente, entrava em bibliotecas onde não eram permitidas mulheres; depois, cursou a faculdade e usou pseudónimos masculinos para publicar os seus textos, até se tornar a primeira mulher a dirigir um jornal de circulação nacional, na Espanha. “Deixar de escrever seria como deixar de respirar”, dizia.

revistacult.uol.com.br)

O livro “María Luz Morales: pionera del periodismo”, lançado 37 anos após a sua morte, pela crítica literária espanhola María Ángeles Cabré, narra as lutas da que se tornaria a primeira mulher jornalista cultural da Espanha e uma das pioneiras da área no Mundo.

Nascida em Corunha, no Noroeste da Espanha, em 1889, não casou. Preferiu estudar Filosofia e Literatura no primeiro centro universitário de mulheres da Espanha, a Residencia de Señoritas, para se tornar escritora e seguir a carreira de jornalista, a sua vocação.

Começou a redigir pequenos artigos jornalísticos para revistas de moda e beleza. Aos 25 anos, enviou textos a um processo seletivo para a vaga de diretora de redação da revista feminina El hogar y la moda (hoje, Lecturas) e conseguiu o cargo. Pouco depois, conquistou a coluna semanal “La mujer, el niño y el hogar”, no diário El Sol, “o jornal da intelectualidade”.

fornecido por Maria Àngels Cabré – es.ara.cat)

Após cinco anos como diretora da El hogar y la moda, passou a publicar críticas cinematográficas no jornal liberal La Vanguardia, sob o pseudónimo Felipe Centeno, tomado de uma personagem do romancista Benito Pérez Galdós. As suas críticas eram tão bem escritas que um dos responsáveis pela Paramount Pictures na Espanha quis conhecer Felipe Centeno. E, ao ver que o famoso crítico era uma mulher, decidiu contratá-la como colaboradora da empresa no país. Tal posição fez-lhe ganhar mais espaço no La Vanguardia e, em 1933, passou a escrever críticas teatrais, mais valorizadas do que as de cinema, assinando com o próprio nome.

Com o início da Guerra Civil Espanhola, em 1936, o La Vanguardia passou a ser controlado por um grupo franquista. Os censores consideraram María Luz, a única mulher da redação, como a pessoa mais inofensiva para o dirigir – função que exerceu até ao fim da guerra, tida como “La gran señora de nuestra prensa”.

pelo jornal “La Vanguardia” e La Caixa que tem o seu nome. (abc.es)

Porém, em 1939, o La Vanguardia foi fechado. Todos os redatores foram demitidos e os seus passaportes confiscados pelo regime franquista, por terem colaborado com um jornal da oposição. E Morales foi mandada para um convento, onde ficou trancada durante 40 dias, facto que nunca comentou a esse respeito.

No entanto, não parou de escrever: publicava os textos sob os pseudónimos masculinos Ariel e Jorge Marineda. E, em 1948, entrou na redação do Diario de Barcelona, onde trabalhou como crítica teatral, até ao resto da vida, tendo morrido em 1980, aos 91 anos, há 45 anos.

.

08/09/2025