“Ikiru”: a meditação de Akira Kurosawa sobre viver e morrer

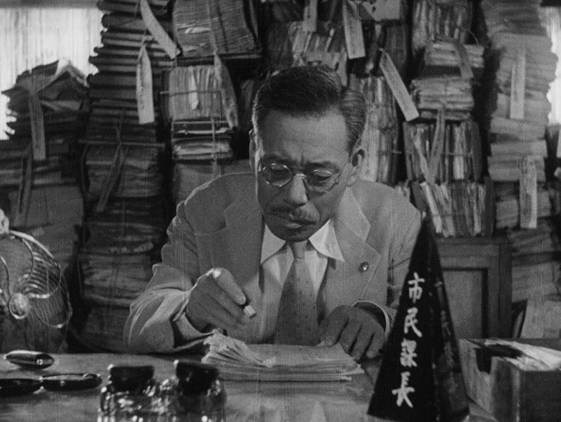

Kenji Watanabe (interpretado pelo actor Takashi Shimura), no filme “Ikiru”. (rottentomatoes.com)

“A ideia da minha própria morte é algo que surge por vezes na minha mente. Sinto que ainda não estou preparado para morrer, e isso deixa-me profundamente inquieto. Há muitas coisas que sinto que tenho de realizar antes de morrer. […] Estes pensamentos perseguem-me e enchem-me de angústia. Ikiru é o resultado destes meus sentimentos. Diante da sua morte, o protagonista do filme apercebe-se [de] que a sua vida foi completamente destituída de sentido… ou, melhor dizendo, percebe que nunca chegou verdadeiramente a viver, e isso impele-o a viver plenamente os dias que lhe restam. O meu obje[c]tivo é criar um retrato intensamente sentido da tragédia que brota das suas próprias circunstâncias.”

O excerto que inicia este artigo é uma citação de Akira Kurosawa durante a pré-produção do seu filme de 1952, “Ikiru” (também conhecido em Português, pela tradução, por “Viver”), uma das grandes obras-primas da História do Cinema. Kurosawa terá chegado ao pé dos seus colaboradores Shinobu Hashimoto e Hideo Oguni (com os quais escreveu outras obras-primas como “Os Sete Samurais”, “Trono de Sangue” e “A Fortaleza Escondida”) com uma ideia simples para um filme: a história de um homem a quem só restam 75 dias para viver.

O homem em questão, Kenji Watanabe (interpretado magnificamente pelo actor Takashi Shimura) é um funcionário público que passou trinta anos no Departamento de Obras Públicas de Tóquio sem nunca realizar nada de significativo. Nunca tendo faltado a um dia de trabalho, os seus subordinados estranham quando, um dia, ele não aparece. Ao público, porém, é-nos dada a explicação: Watanabe foi diagnosticado com um cancro no estômago e restam-lhe seis meses de vida. Devastado, este protagonista mergulha numa espiral de desespero e de introspeção, e nós, ao acompanhá-lo, ficamos a saber que enviuvou cedo e que se refugiou no trabalho, “para bem do filho”, apesar de a relação entre ambos ser fria, distante e incapaz de lhe oferecer qualquer tipo de consolo. Consumido por auto-pena e pela constatação de que terá desperdiçado a sua vida, Watanabe decide gastar, de uma só vez, as poupanças que acumulou durante décadas. Guiado por um “Mefistófeles benevolente” – um escritor boémio que conhece numa taberna –, entrega-se a uma noite de hedonismo, repleta de álcool, mulheres, música e restaurantes caros. Contudo, no final da noite, numa cena particularmente comovente, Watanabe dá por si a cantar uma canção da sua juventude – chamada “Canção da Gôndola” –, cuja letra melancólica e nostálgica convida o ouvinte a reflectir sobre a passagem do tempo, sobre momentos perdidos e sobre a brevidade da vida.

Com lágrimas nos olhos, Watanabe (e nós com ele) apercebe-se de que o prazer e o hedonismo não funcionam como antídoto para a dor, para a angústia e para a tristeza que sente. No dia seguinte, Watanabe cruza-se com Toyo (interpretada por Miki Odagiri), uma ex-subordinada curiosa com a sua súbita e inesperada ausência no escritório. Toyo é o oposto de Watanabe em todos os sentidos: jovial, exuberante, espontânea e de uma energia inocente e quase infantil. Após passar um dia na sua companhia, Watanabe encontra, pela primeira vez, um alívio para a sua dor e tristeza: contacto humano genuíno.

A vitalidade de Toyo é, para ele, uma surpresa e uma revelação, acabando por se sentir irresistivelmente atraído por ela – não de forma romântica, mas porque, nas suas palavras, a sua vivacidade o “enche de inveja”. No entanto, a diferença de idades e a estranheza da relação geram rumores e censuras, sobretudo da parte do filho de Watanabe, levando a um aprofundamento ainda maior do distanciamento entre ambos. Completamente isolado, Watanabe procura novamente Toyo, que, confusa e desconfortável, começa também a estranhar a natureza desta relação.

Depois de decidir encontrar-se com ele uma última vez, Toyo questiona as suas intenções e, pela primeira vez, o funcionário público articula o que lhe vai verdadeiramente na alma: como sabe que vai morrer em breve, procura desesperadamente uma forma de “sentir-se vivo” antes de perecer, usando a vivacidade que Toyo lhe transmite como exemplo de algo que ele gostaria de sentir. Chocada e alarmada com a intensidade da situação, Toyo responde que ela apenas “come e trabalha” e, ocasionalmente, constrói uns brinquedos de corda em forma de coelho. Ao fazê-los, diz, sente uma ligação com as crianças que brincam com eles, e sugere, quase inocentemente, que Watanabe procure algo semelhante. “É tarde demais”, lamenta Watanabe. “Durante trinta anos naquele gabinete, nunca alcancei nada…” Mas, de súbito, os olhos dele iluminam-se: “Não! Não é tarde demais! Ainda há algo que posso fazer!” E sai, completamente decidido, deixando Toyo atónita.

No dia seguinte, os seus subordinados ficam espantados ao vê-lo de volta ao escritório. Nas suas mãos, traz a proposta – apresentada por um grupo de mães no início do filme – para a construção de um parque infantil. Pela primeira vez, Watanabe tem um propósito e, antes de morrer, pode finalmente dar sentido à sua vida. No final do filme, o parque é concluído. E, numa das cenas mais belas e comoventes da História do Cinema, vemos Watanabe, já próximo da morte, sentado sob a neve num baloiço do parque, cantando suavemente a Canção da Gôndola, desta vez – e em contraste com a cena anterior em que a canta – emanando pura felicidade e contentamento.

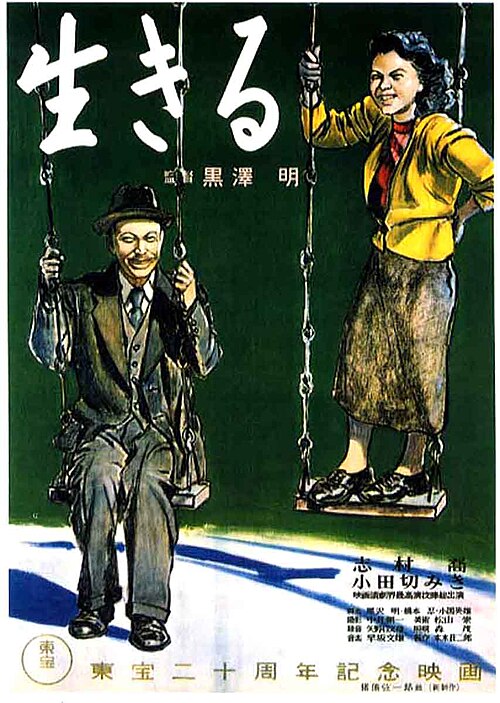

do filme dirigido por Akira Kurosawa , distribuído pela Toho –

en.wikipedia.org)

“Ikiru” é amplamente considerado um dos melhores filmes da História do Cinema e uma das mais notáveis obras-primas do gigante nipónico Akira Kurosawa. Não é difícil encontrar leituras do filme que o descrevem como um poderoso apelo à afirmação da vida e à capacidade humana de encontrar significado mesmo perante a morte. Ao explorar, com uma intensidade emocional raramente igualada, o inevitável confronto do ser humano com a própria finitude, “Ikiru” aborda temas como o sentido da vida, acabando por ecoar ideias como as de Viktor Frankl, que, em “O Homem em Busca de um Sentido”, defende que a condição essencial para suportar o sofrimento humano é a descoberta de um propósito. Ao acompanhar uma personagem numa jornada de autorrealização individual – o principal traço que define a personagem de Watanabe é a sua solidão, chamando a atenção para a sua individualidade –, “Ikiru” também pode ser lido como uma espécie de “jornada do herói” (algo que o próprio filme ironiza quando, no início, o narrador apresenta o burocrata apático protagonista como “o nosso herói”).

Como Joseph Campbell explorou em “O Herói de Mil Faces”, a jornada do herói consiste, essencialmente, num processo de transformação psicológica e espiritual que se dá através do desapego do ego e de uma entrega a algo maior do que o próprio indivíduo. Esta jornada é representada através de motivos abstratos que podem ser encontrados em mitos fundadores de muitas (senão mesmo de todas) as religiões: inúmeras tradições espirituais, do cristianismo ao budismo, compartilham a ideia de que o sentido da vida se realiza através da compaixão e do serviço aos outros. Já numa leitura mais filosófica, o filme, ao abordar diretamente a angústia da finitude e o vazio que dela decorre, pode ser posto em diálogo com as ideias de pensadores existencialistas como Søren Kierkegaard, cuja noção de conquista da autenticidade se dá com a aceitação da finitude. Ou como Arthur Schopenhauer, ao defender que a libertação do sofrimento humano passa pela renúncia de desejos individuais e da entrega do indivíduo a um bem maior.

No entanto, o filme não se esgota em nenhuma destas leituras. Muitas interpretações de “Ikiru” feitas ao longo das décadas acabam, aliás, por pintar uma imagem extremamente simplista e redutora das intenções de Kurosawa. A verdade é que “Ikiru” pode igualmente ser visto como uma melancólica ilustração da futilidade e da falta de sentido da vida, assim como da necessidade da autoilusão – neste caso, a de Watanabe em querer construir um parque infantil – para suportar o horror da existência humana. Não é necessariamente correcto, portanto, dizer (como muitos disseram e dizem) que “Ikiru” é um filme sobre um homem que (re)descobre o sentido da vida, ou que encontra o valor da caridade ou que se auto-actualiza, ao renunciar ao próprio ego. “Ikiru” oferece muito mais “nuance” do que isso. E é, justamente, essa complexidade – aliada à ausência de sentimentalismo barato, de moralismos explícitos, de respostas definitivas ou de desenlaces reconfortantes – que faz deste filme uma meditação profunda e emocionalmente comovente sobre o sentido da existência.

É certo que os espetadores podem sentir-se tocados pelo filme ao ponto de quererem procurar um novo sentido para a sua vida, ou de tentar descobrir o valor da caridade, ou de procurar realização através do altruísmo e da rejeição do egoísmo. Mas isso depende de cada espetador. O público extrai do filme aquilo que extrai. Porém, em última análise, “Ikiru” é um filme sobre viver – não sobre como viver.

Uma das chaves para o sucesso de “Ikiru”, enquanto filme, é a sua estrutura narrativa. O processo de escrita do guião foi particularmente complexo, com Kurosawa e os seus colaboradores envolvidos em intensas discussões sobre a melhor forma de construir a história. Versões iniciais do guião apresentavam uma estrutura cronológica linear, terminando com a morte de Watanabe. Foi então que Oguni teve uma ideia brilhante, que se revelaria decisiva para a eficácia narrativa e para o impacto emocional do filme: matar Watanabe não no final, mas no meio do filme. Esta escolha conferiu ao filme uma narrativa dividida em duas partes claramente distintas. E é, precisamente, essa estrutura que permite a “Ikiru” atingir o nível de introspecção e profundidade emocional que o caracteriza.

Na primeira parte, acompanhamos Watanabe de perto a cada momento, partilhando a sua angústia e empatizando (por vezes, dolorosamente) com o seu sofrimento. Depois de ter a sua epifania e de decidir dedicar o tempo que lhe resta à construção do parque infantil, o filme subitamente (e inesperadamente) dá um salto de cinco meses no tempo.

De repente, encontramo-nos já no funeral do protagonista. Toda a segunda parte do filme passa-se num velório regado a “saké”, no qual as restantes personagens procuram decifrar as misteriosas acções do homem que, nos seus últimos seis meses de vida, moveu montanhas para concretizar a construção de um simples parque infantil, mesmo sem obter o mínimo de reconhecimento público e institucional pela realização da obra.

Curiosamente, a segunda parte de “Ikiru” faz lembrar outra obra-prima de Kurosawa, “Rashômon” (de 1950). Nesse filme, um assassinato ocorre e somos confrontados, apenas, com os testemunhos de quatro personagens, cada qual empenhada em defender a sua própria versão dos factos. Ao constatar que a verdade é inatingível ou, no mínimo, inefável, os personagens desse filme envolvem-se numa angustiante e dolorosa meditação sobre a natureza falível, egoísta, autocentrada e subserviente aos próprios interesses que caracteriza a condição humana.

Já em “Ikiru”, o mistério não é quem matou quem nem porquê. O mistério é quem foi Watanabe. O que o moveu? O que sentiu ele ao morrer? Terá sabido realmente que ia morrer? Como será saber que se vai morrer? Mas nós não vamos todos morrer? Não poderei eu morrer amanhã? O que faria eu no lugar de Watanabe? Será preciso encarar a sombra da morte para apreciar, verdadeiramente, a beleza da vida? Será que Watanabe era um bom homem? As intenções de Watanabe eram genuinamente altruístas? Ou foi só o desespero da sua situação que o conduziu ao (que pode ser entendido como) altruísmo? Estas são as perguntas que as personagens no velório colocam – e que, inevitavelmente, nós também acabamos por colocar a nós próprios.

No final do filme (depois de limparmos as lágrimas), apercebemo-nos de que Watanabe é, e permanece fundamentalmente, um mistério. Na primeira parte do filme, somos levados por Kurosawa a empatizar com ele e a sentir a sua dor. Tal acontece, obviamente, graças à mestria de Kurosawa na gramática cinematográfica (enquadramentos, construção de planos, edição, “mise-en-scène”, efeitos sonoros) e à arrebatadora, tocante e profundamente empática interpretação de Shimura (uma das melhores em toda a História do Cinema). Mas também porque Kanji Watanabe – enquanto pessoa e enquanto personagem – é um vazio. Um vazio que nós preenchemos com a nossa própria humanidade. Quando esse vazio é finalmente preenchido – com Watanabe a descobrir um sentido para a vida que lhe resta –, Kurosawa tira-nos o tapete debaixo dos pés, levando-nos subitamente a confrontar, juntamente com as personagens no velório, não com a personagem Watanabe, mas com a pessoa Watanabe.

Porque passámos metade do filme junto dele, a acompanhar dolorosamente cada etapa da sua jornada, achamos (não sem razão) que conhecemos Watanabe melhor do que qualquer um dos presentes. Mas, à medida que o filme se desenrola, percebemos, lentamente, que as coisas não são assim tão simples. A segunda parte do filme passa-se quase inteiramente no velório de Watanabe, com a exceção de pontuais “flashbacks” que, como peças de um “puzzle”, nos exibem, através das memórias (possivelmente, distorcidas e enviesadas) das vivências que os presentes tiveram com ele nesse período, mostrando como, nos seus últimos meses, Watanabe, apesar de todos os obstáculos e da burocracia, conseguiu efectivamente fazer com que o parque infantil fosse construído.

No entanto, cedo nos apercebemos de que (tal como em “Rashômon”) nunca poderemos saber, com precisão, o que Watanabe pensou, sentiu ou desejou nos meses finais da sua vida, porque não estávamos com ele. E é, exactamente, essa ausência de “definitude” que confere ao filme o seu poder emocional, uma vez que damos por nós a fazer o luto de Watanabe juntamente com as outras personagens. E isso dá ao filme uma intensidade emocional muito maior do que se simplesmente estivéssemos a acompanhá-lo, passo a passo, até à morte

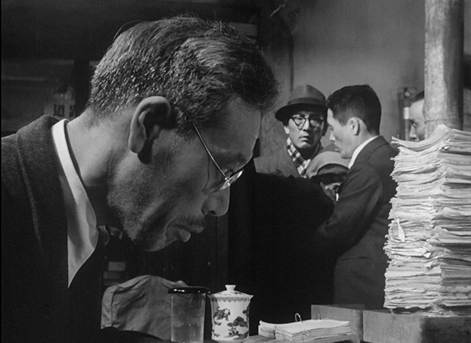

enquanto os seus ex-colegas tentam entender o que causou uma

mudança tão drástica no seu comportamento. (lisathatcher.com.au)

A empatia que sentimos por Watanabe transforma-se: deixamos de estar nos seus pés para sermos convidados a imaginar o que é que seria estar nos seus pés. Na primeira parte do filme, nós somos Watanabe. A angústia dele é a nossa angústia. O desespero dele é o nossodesespero. A dor dele é a nossa dor. Na segunda parte do filme, Watanabe não somos nós. É outra pessoa. Uma pessoa por quem, porque sofremos com ele, sentimos afinidade. E que morreu. Ao apercebermo-nos disso, somos preenchidos por um intenso sentimento de perda. É por isso que a cena – também ela um “flashback”narrado por um polícia – em que Watanabe canta a Canção da Gôndola baloiçando com uma serenidade quase transcendental, é de uma força emocional de tal forma devastadora que é capaz, como se costuma dizer, de fazer chorar as pedras.

Todavia, a emoção avassaladora que sentimos nessa cena acaba, no final, por não ter aquela catarse que nos permitiria considerar “Ikiru” como um filme inequivocamente inspirador e positivo, apesar de triste. Isto porque, subjacente à conquista de Watanabe, o filme revela um cinismo melancólico e até tragicómico, magistralmente ilustrado nas suas últimas cenas. Depois de reunirem todas as peças do “puzzle” e de compreenderem a história e a motivação por detrás das acções de Watanabe, os seus colegas – todos eles funcionários e administradores públicos –, profundamente emocionados e completamente embriagados, juram, até às lágrimas, seguir o exemplo de Watanabe de se dedicarem ao bem público, prometendo combater a apatia e a indiferença que permeiam as instituições públicas e a sua burocracia. Contudo, na cena seguinte, vemos que nada mudou no escritório. O exemplo de Watanabe não foi suficiente para alterar o “status quo”. Ao constatar isso, um dos funcionários – aquele que, no velório, ficou mais comovido pelo exemplo e pelo carácter de Watanabe – levanta-se subitamente, num gesto de revolta, mas quase tão rapidamente, e sem uma palavra, volta a sentar-se, percebendo que é uma causa perdida.

No último plano do filme, Kurosawa constrói magistralmente, num único plano, uma imagem que funciona quase como um epílogo visual da história que experienciámos: vemos o parque infantil – a grande obra da vida de Watanabe – numa urbanização onde um parque deste tipo, claramente, salta à vista: debaixo de uma ponte. Sobre essa ponte, iluminado pelo pôr-do-sol – uma alusão a uma cena anterior em que Watanabe comenta nunca ter reparado na beleza de algo tão simples como um pôr-do-sol –, o funcionário que anteriormente tentou rebelar-se contra a apatia do sistema observa o parque com um ar derrotado e desolado, numa postura corporal que pouco difere da de Watanabe no início do filme.

O parque infantil simboliza o poder transformador que um único indivíduo pode ter ao tentar tornar o Mundo um lugar melhor – nem que seja ligeiramente. E, se esse é, de facto, o principal legado de Watanabe, o funcionário apercebe-se de que ele próprio não está – e provavelmente nunca estará – à altura de o continuar. Percebe, também, que talvez nem mesmo aquele parque seja permanente, podendo um dia vir a ser demolido. Porém, uma coisa é certa: naquele momento, as crianças brincam alegremente no parque infantil, completamente alheias a quem foi Watanabe ou ao aparelho burocrático por detrás da existência daquele espaço.

Neste último plano – sem que uma única palavra seja dita –, Kurosawa condensa e exprime toda a “nuance” e complexidade temática do filme: a alegria, o sofrimento, a beleza, o cinismo, a esperança, o desespero, o sentido de propósito e de determinação que levam homens a empenhar grandes esforços; e, também, a constatação da potencial futilidade desses mesmos esforços. Kurosawa exprime, consequentemente, a forma paradoxal como todos estes elementos dissonantes parecem, ainda assim, compor um todo harmónico, levando-nos a nós, membros do público, a reflectir sobre o que, afinal, significa “viver” (“ikiru”).

Tudo isto faz do filme “Ikiru” uma das obras-primas maiores da História do Cinema, e um exemplo ilustrativo da mestria de um dos maiores gigantes da Sétima Arte: o grande Akira Kurosawa.

.

Nota:

Este artigo contém “spoilers” para o filme “Ikiru”, realizado por Akira Kurosawa (de 1952).

.

20/11/2025