A propósito do 1.º bilhete de identidade emitido em Portugal

(Créditos fotográficos: Ricardo Resende – Unsplash)

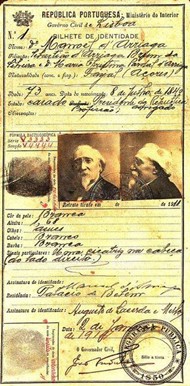

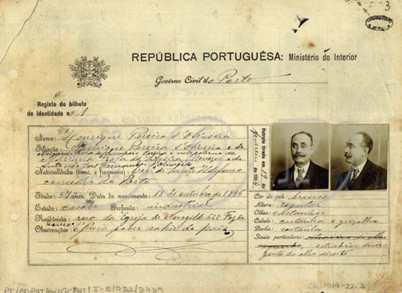

Em 1913, foi publicado o modelo do bilhete de identidade (BI) e o primeiro BI foi emitido em 1914, tendo sido Manuel de Arriaga, o primeiro Presidente da República, um dos cidadãos a receber, logo, este documento de identificação.

República Portuguesa. (philangra.blogspot.com)

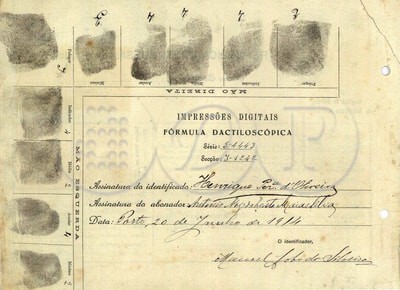

O documento de três páginas, além do nome, da data de nascimento, do estado civil, da profissão e da residência, ostentava duas fotografias – uma de perfil e outra de frente –, com data da sua produção, e impressões digitais. E possuía informações detalhadas sobre os traços físicos.

O documento de identificação de Manuel de Arriaga, que data de 1914 e que, hoje, pertence ao espólio do Museu da Presidência da República, indicava que o líder republicano vivia no Palácio de Belém, tinha uma cicatriz na cabeça, do lado direito, cabelo e barba branca. Estas informações eram complementadas com duas fotografias (de perfil e de frente), que ocupavam a parte central da caderneta amarelada. Por baixo das imagens, está a data em que foram tiradas: 1911.

Entretanto, o Decreto n.º 12202, de 21 de agosto de 1926, reorganizou os serviços do Arquivo de Identificação (AI) em Portugal e regulamentou a emissão do bilhete de identidade, expandindo algumas vantagens em cartórios notariais e em repartições públicas.

Desde que foi criado oficialmente e até 2007, quando começou a ser substituído pelo cartão de cidadão (CC), o BI sofreu várias mudanças. De cartão com três páginas cheio de detalhes sobre a aparência física, passou a documento plastificado com menos informação, mas mais difícil de ser copiado. Por exemplo, em 1952, chegou a haver uma versão diferente para as pessoas que viviam nas então províncias ultramarinas. E, em vez de se recolher só a impressão digital do dedo indicador, punham-se as dos 10 dedos.

Nos primeiros tempos, o BI não servia para verificar, oficialmente, a identidade dos cidadãos. Só em 1919, a lei estabeleceu que o documento podia servir como prova. Se, por exemplo, alguém duvidasse do nome verdadeiro de uma pessoa, era preciso levar duas testemunhas que atestassem, no Registo Civil, a veracidade da informação. Nesse tempo, o BI português tinha a validade de cinco anos e era um dos mais modernos da Europa.

***

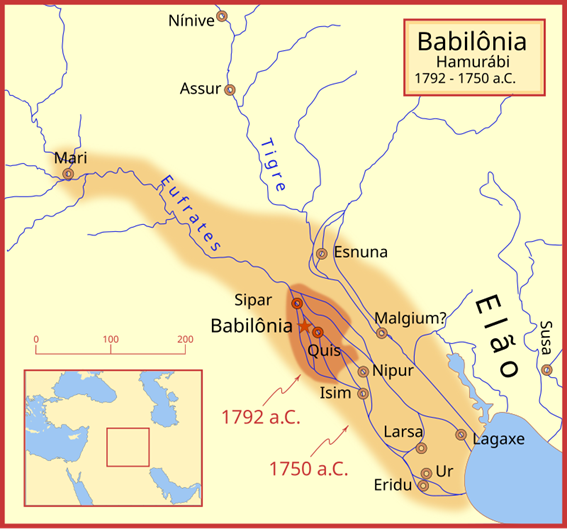

A verificação de identidade (ID) remonta a milhares de anos. A primeira menção de um governo a recorrer informações pessoais dos cidadãos/súbditos data de 3800 a.C., no Império Babilónico. Desde então, a forma de prova da identidade mudou drasticamente. Inicialmente, eram apenas pedaços de papel, mas os documentos de identificação de hoje contêm uma série de recursos de segurança que os tornam muito difíceis de falsificar.

Como já foi mencionado, o conceito de identificação pode ser rastreado até ao Império Babilónico. Porém, os censos de então só colhiam informações sobre o número de pessoas e os recursos disponíveis. Já foi no Império Romano que foram recolhidas, pela primeira vez, informações personalizadas. Daí resultou uma variedade de documentos, que incluíam certidões de nascimento, escrituras de propriedade, alvarás, salvos condutos, diplomas e registos de cidadania.

No entanto, embora muitos desses documentos ainda sejam emitidos hoje, o primeiro exemplo do que pode ser considerado “ID moderna” pode ser rastreado até 1414. À época, com o rei Henrique V, da Inglaterra, foram emitidos os primeiros passaportes, para que os cidadãos pudessem provar a sua identidade enquanto estavam no exterior. Tais papéis eram então designados “carta de seguro”. Em vez de serem para férias no exterior, garantiam a segurança de um cidadão num país vizinho, quando eram oferecidos pelo monarca, bem como a liberdade, face a outro país.

(historiaemcortes.com.br)

No entanto, desde o Império Romano, certidões de nascimento e escrituras de propriedade sempre foram classificadas como formas aceitáveis de ID. E, desde que o primeiro passaporte foi emitido, na década de 1400, esses documentos também foram considerados formas aceitáveis de ID. Hoje, os passaportes são radicalmente diferentes dos simples pedaços de papel emitidos naquela época, mas a premissa permanece a mesma, passados mais de 600.

Entretanto, em 1829, o Parlamento britânico promulgou as reformas de Robert Peel, que puseram mais ênfase nos registos policiais impressos, podendo os dados ser armazenados num arquivo de documento pessoal e vinculados a indivíduos com um valor numérico exclusivo. Em essência, isso foi o precursor do sistema moderno que usamos hoje, com os cartões de ID vinculados a bancos de dados governamentais.

***

A identificação pessoal remonta, como se viu, a antigas práticas de registo, evoluindo de sistemas antropométricos, fotográficos e dactiloscópicos (impressões digitais), no século XIX e no início do século XX, para os cartões inteligentes, com dados biométricos e com tecnologias digitais. Em Portugal, o processo de identificação formal começou com o Alvará Régio de 1801 e evoluiu do BI para o atual CC, em 2007, que centraliza informação e impulsiona serviços online.

Nos séculos XIX e XX, sobressaíam os métodos antropométricos, a datiloscopia e a fotografia.

francês que criou a antropometria.

(meisterdrucke.pt)

As técnicas antropométricas como as desenvolvidas pelo francês Alphonse Betillon (medição e peso do corpo) foram usadas para identificar indivíduos, especialmente os criminosos. A dactiloscopia ou o uso de impressões digitais tornou-se uma técnica revolucionária para a identificação única e precisa de cada pessoa. E a fotografia foi incorporada nos documentos de identificação, como um meio de registo e reconhecimento visual.

Em Portugal, depois da criação do Registo Civil e da cédula pessoal, o primeiro modelo padronizado de BI foi publicado em 1913 e, posteriormente, o decreto de 1926 tornou a sua emissão e uso mais abrangentes, para empregos públicos, para viagens e para outras finalidades.

Os BI, que eram, inicialmente, para fins específicos, tornaram-se mais comuns e necessários para a vida quotidiana das pessoas, a partir das décadas de 1950 e 1960. Foi a democratização do BI.

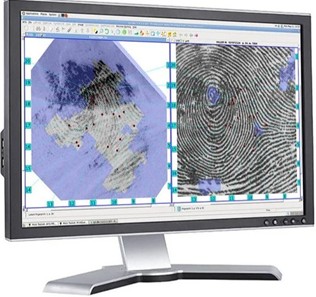

No fim do século XX e no início do século XXI, privilegiou-se a digitalização e a biometria.

A AFIS (Automated Fingerprint Identification Systems), ou automatização dos sistemas de classificação de impressões digitais ocorreu no Japão e nos Estados Unidos da América (EUA), tornando a identificação mais rápida e eficiente. A digitalização dos registos em papel foi uma etapa fundamental para a evolução dos documentos de identidade. E países, como a Alemanha, Singapura, a Chéquia e a Espanha foram pioneiros na introdução de cartões inteligentes, a partir do final da década de 1980, que continham circuitos integrados, para armazenar informações, incluindo dados biométricos. Os cartões de identificação atuais incluem funcionalidades, como assinaturas digitais, dados biométricos (fotografias, impressões digitais), e são projetados para serem difíceis de falsificar, impulsionando a segurança e a praticidade.

Lançado em 2007, em Portugal, o CC foi uma iniciativa para simplificar a administração pública, centralizando informações e permitindo o uso de serviços online e assinaturas digitais. Além dos referidos dados pessoais, exibe o número de identificação fiscal (NIF), o número da Segurança Social e o de utente de Saúde. Além deste cartão, mantém-se a carta de condução e os cartões de pertença a diversas organizações.

***

Sob o título “O Estado inventou os documentos de identidade e agora não conseguimos viver sem eles”, o jornal Público, a 21 de maio de 2021, publicou uma entrevista de Vincent Denis (nascido em 1972) a Carlos Pessoa.

Este historiador e professor do Ancien Régime (Antigo Regime) até à Revolução Francesa, na Universidade da Sorbonne, em Paris, atraído pela ênfase posta na identificação dos cidadãos (achou interessantes “os documentos de identidade, a identificação dos mortos anónimos, o registo dos soldados e o modo como tudo isso era feito”) procedeu a uma investigação cuja síntese está no livro “Une Historie de l’Identité – France, 1715-1815”, publicado em 2008.

Refere que a ID é um processo concomitante à construção do Estado. Começou no século XVIII, antes da Revolução Francesa, mas, a partir desta, a cultura de identificação, com as técnicas a ela associadas, passou a ser sistematizada e considerável, “com um sentido político de centralização e de reorganização da administração”, novo e muito importante.

No Antigo Regime, a identificação pela polícia, por exemplo, servia para conservar o estado dos indivíduos e a estrutura da sociedade, garantindo que o súbdito pertencia a um grupo social, de privilégio, a uma comunidade particular. Com a Revolução Francesa, “delimitam-se os contornos de uma comunidade nacional, onde todos os cidadãos são iguais”.

Os mecanismos da identificação revelam o funcionamento das sociedades e servem para várias coisas, como a assistência, o apoio às classes desfavorecidas, o controlo dos soldados e a obtenção dos apoios, de reformas, etc. “Está tudo ligado ao modo como o Estado entra na vida dos cidadãos e a controla”, diz o historiador, que explicita: “Tudo foi concebido como uma forma de governo, construído como meio de controlar os cidadãos, os movimentos sociais por categorias, saber quem faz o quê e quem é quem. Para a administração, é uma forma de agir sobre a população.”

No entanto, a polícia não tinha só a função repressiva; era também sinónimo de civilização e de melhoramento; e a sua ação era uma forma de melhorar a condição dos trabalhadores, controlando-os, garantindo a ordem, organizando as profissões, fazendo operações de registo e de verificação – tudo, para regular os modos de trabalho e com o fim de organizar a vida social.

Da identidade baseada nas relações entre os indivíduos na comunidade, passou-se à identidade pessoal, válida fora da terra, testada pelos documentos e que permitia a circulação. Muita gente começou a dispor de documentos de identificação, o que induziu grande transformação na vida das pessoas, sobretudo, na maioria da população que não sabia ler.

Salienta Vincent Denis que, na Idade Média os documentos de identificação (passaporte, livre-trânsito, etc.) estavam ligados a privilégios, eram caros e reservados às elites, aos comerciantes. Desde o século XVII, já “havia um núcleo muito modesto de pessoas que precisavam desses documentos e podiam, então, obtê-los, embora com dificuldade”, a que se seguiu a sua generalização, “estando claramente ligados ao aparecimento das sociedades democráticas, sobretudo, já no século XIX”.

A interconexão das bases de dados não concitou, na perspetiva do investigador, uma resistência organizada. Contudo, houve lutas sobre aspetos particulares, por parte de certos grupos, face a medidas olhadas como instrumentos de poder que tentavam impor-lhes, bem como lutas em torno da classificação social. Por exemplo, houve lutas dos companheiros de profissão que recusavam certas formalidades de registo, exigidas para trabalharem, por serem complexas e dispendiosas – por exemplo, uma caderneta de polícia que tinham de comprar ou um registo obrigatório.

Sobre a resposta do Estado ao aparecimento do movimento operário, das correntes socialistas e dos movimentos revolucionários, o historiador fala de “nacionalização das sociedades civis” ou do “aparecimento dos estados nacionais”. No final do século XIX, há a focalização do debate social, sobretudo, nos parlamentos, sobre a criminalidade e a delinquência. Desenvolve-se a antropometria, as técnicas de impressões digitais e outras técnicas corporais, para controlar grupos sociais particulares. São técnicas a aplicar a outras pessoas que estão à margem das comunidades nacionais (até à I Guerra Mundial, foram direcionadas para os estrangeiros). Também se criaram documentos com fotografias, para categorias sociais, como operários manuais, empregadas domésticas e outras categorias das populações coloniais.

Quanto à necessidade de harmonizar o controlo social dos cidadãos com a garantia de cumprimento das liberdades individuais, o historiador sustenta que a necessidade de identificação está ligada à criação de Estados democráticos e aproveitada pelos outros regimes, mas há grande diferença entre o sistema de identificação num sistema democrático e no que não o é. Em França, o regime de Vichy desenvolveu o cartão nacional de identidade, com um sistema de número individual e com questionários muito detalhados e complexos. Foi acolhido, calorosamente, pelos Alemães, que o acharam muito bom. Nunca chegou a ficar totalmente operacional, pois foi desenvolvido a partir de 1941 e, em 1944, com a Libertação, o regime caiu.

(historiaemcortes.com.br)

Os dados que estão nesse documento de identificação são importantes, mas não estão centralizados, pois têm base departamental. Existe cartão de identidade nacional, mas não registo central. Porém, como refere Vincent Denis, atualmente, assistimos ao aumento do número de dados que são guardados e há a interconexão das diferentes bases de dados, o que “levanta questões que são inquietantes”. Isso começou nos anos 80 e 90 do século XX, ainda antes do 11 de setembro, em torno da criminalidade e da emigração, com o desenvolvimento das tecnologias de identificação. É uma fase nova, mas da qual ainda não se sabe muito.

Contudo, no dizer do historiador, já houve fases de maior tentativa de controlo dos cidadãos, por parte dos governos. Basta pensar nas duas Grandes Guerras (no controlo da espionagem e na debelação de falsários dos dois lados dos contendores), nos regimes ditatoriais, na necessidade do policiamento dos caminhos de ferro, no racionamento de bens, em tempo de carestia.

***

Hoje, a necessidade dos sistemas de identificação é incontornável. A administração – que, umas vezes, é rápida, na resposta às transformações sociais, e lenta, outras vezes – tem de saber que todos têm direito ao nome e ao seu reconhecimento; e os cidadãos têm direito a usufruir dos benefícios da comunidade e têm deveres para com o Estado. Enfim, têm de se concertar os deveres com os direitos, a segurança com a liberdade, o bom nome com o combate ao crime, o trabalho com o descanso, a permanência no território com a migração e com o turismo.

O historiador não imagina uma sociedade contemporânea onde os sistemas de identificação não tenham sentido. Com efeito, sociólogos do final do século XIX, como Weber ou Durkheim, associaram a burocracia à democracia. Na verdade, diz Vincent Denis, “há um Estado ligado à sociedade de forma muito evidente, os cidadãos participam no Estado e existe um sistema social” que não pode dispensar tudo isso. Porém, como adianta, “num sistema democrático, há informações que não damos ao Estado ou, se preferirmos, há um limite para os mecanismos de controlo”. Por outro lado, “nas sociedades complexas”, com relações à distância entre os indivíduos, relações de interdependência, que são cada vez mais importantes, “a existência de documentos é fundamental, para se saber quem é quem”.

***

Em todo o caso, o quotidiano dos cidadãos está cada vez mais controlado, quer pelo Estado (com a mira nos impostos e nas contribuições, mas não sabendo, por exemplo, quantos funcionários tem), quer pelo tecido empresarial, que não se cansa de criar necessidades factícias nos consumidores, porque o lucro é que está a comandar a vida nos regimes capitalistas.

.

09/10/2025