Conceito de “pessoa” na filosofia de Wittgenstein e de Sartre (1)

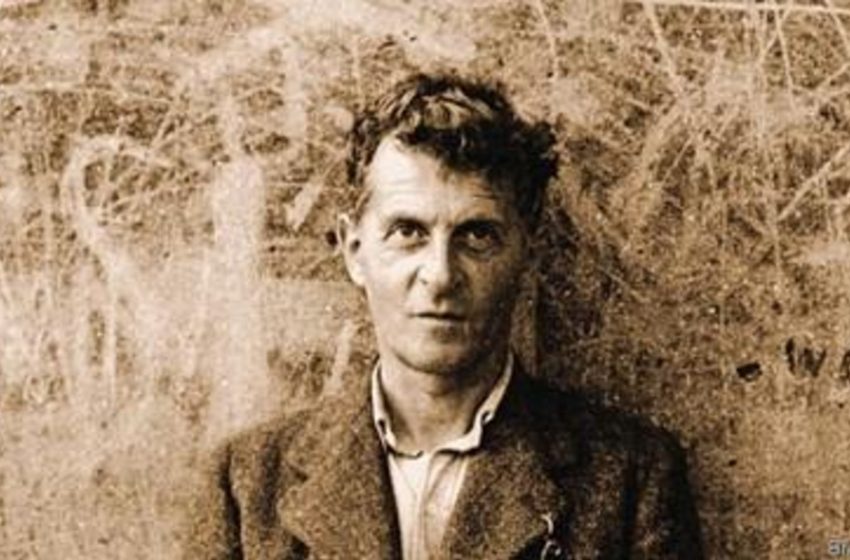

Ludwig Wittgenstein (economist.com)

(*)

Ludwig Wittgenstein e Jean-Paul Sartre não conheciam a obra um do outro. A obra mais conhecida de Wittgenstein, o “Tractatus Logico-Philosophicus”, pouco circulou em França. Acresce que Wittgenstein não lia a filosofia continental e, se tivesse conhecido o existencialismo de Sartre ou de outros filósofos, falaria dele como confusão conceptual. Sartre nunca se referiu à obra de Wittgenstein. Apesar disso, podemos encontrar entre eles pontos comuns e pontos de contraste. O objectivo deste artigo é esclarecer o conceito de “pessoa” na filosofia dos dois autores, salientando as aproximações e as diferenças. A primeira parte será dedicada à obra de Wittgenstein e a segunda à de Sartre.

.

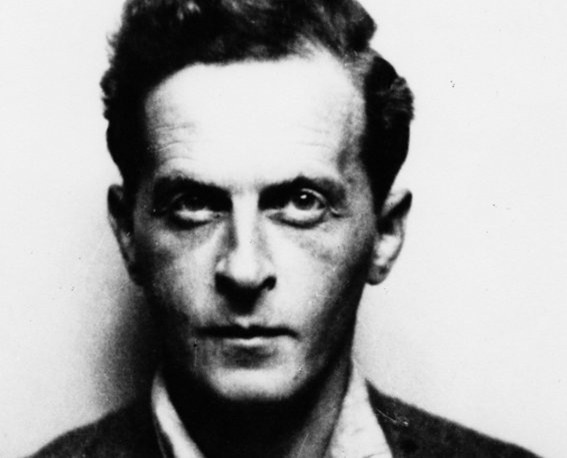

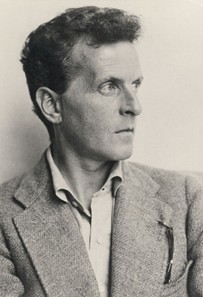

1 – Wittgenstein: vida e obra

filósofos do século XX, cuja família burguesa deu contributos

essenciais para a evolução e para a promoção

do Modernismo Vienense. (leopoldmuseum.org)

Ludwig Wittgenstein nasceu em Viena a 26 de Abril de 1889. Filho de uma família rica e o mais novo de oito irmãos, o seu pai era um industrial, sendo um dos homens mais ricos da Áustria. Desde cedo Wittgenstein foi exposto à alta cultura; tinha uma grande paixão por música e chegou a dar aulas de violino. Foi educado como católico e a religião ocupava um papel importante na sua vida, tendo chegado a pensar tornar-se monge.

Em 1908, foi fazer o doutoramento a Cambridge, em Engenharia Aeronáutica, e foi aí que se deu um evento marcante que moldou a sua vida: tomou contacto com Bertrand Russell, cujo livro “Principia Mathematica” o levou a interessar-se pelos princípios fundamentais da lógica e da matemática. Em 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, Wittgenstein alista-se no exército austro-húngaro, acabando num campo de prisioneiros de guerra em Monte Cassino, na Itália, onde permaneceu até 1919.

A experiência na guerra teve um impacto profundo na sua maneira de ver o Mundo, sobretudo, no que diz respeito a riquezas e a bens materiais. Depois da guerra, e de ter acumulado uma enorme fortuna ao tornar-se um dos principais industriais do armamento do Império Austro-Húngaro, Wittgenstein doou a sua fortuna toda aos irmãos, achando que eles, por já serem ricos, não se deixariam corromper pelo dinheiro. Ainda prisioneiro, Wittgenstein começou a escrever aquela que, eventualmente, seria a única obra que publicou em vida, o “Tratactus Logico-Philosophicus”, chegando a enviar uma cópia a Russell, que ajudou o livro a ser publicado. Em 1922, o “Tratactus” foi publicado em língua inglesa com uma introdução de Bertrand Russell. No entanto, Wittgenstein não gostou da introdução, chegando a acusar Russell de distorcer ou de interpretar deliberadamente mal as suas ideias, o que resultou num atrito entre os dois grandes filósofos.

linguagem. (Créditos fotográficos: IanDagnall Computing –

engelsbergideas.com)

Após ser publicada em Inglês, a obra de Wittgenstein atingiu um alcance enorme, tendo influenciado significativamente uma das mais importantes correntes filosóficas do século XX, o positivismo lógico. Após a publicação do livro, Wittgenstein convenceu-se de que conseguiu resolver todos os problemas da filosofia e decidiu dedicar-se a outras atividades, como o ensino primário (onde ganhou uma péssima reputação entre alunos e pais) e a arquitectura, que era uma das suas grandes paixões.

.

Vršič , na frente italiana, Outubro de 1917. (en.wikipedia.org)

No entanto, ao longo dos restantes anos da sua vida, continuou a desenvolver o seu trabalho filosófico e, possivelmente, chegou à conclusão de que as ideias que ele apresentara no “Tratactus” estavam erradas ou, no mínimo, eram extremamente simplistas. Esse trabalho de revisão filosófica culminou com a publicação póstuma da obra “Investigações Filosóficas”, em 1953, livro que, ironicamente, teve um impacto enorme entre os críticos do positivismo lógico. Wittgenstein morreu a 28 de Abril 1951. As suas últimas palavras terão sido “tive uma vida maravilhosa”.

.

2 – Wittgenstein: ideias centrais

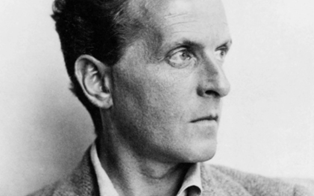

Não há controvérsia nenhuma em afirmar que Wittgenstein foi dos filósofos mais influentes do século XX. Mas qualquer pessoa que esteja familiarizada com a figura de Wittgenstein e com o impacto histórico-filosófico da sua obra, sabe que existe uma problemática controversa à volta deste filósofo: a de se há dois Wittgenstein ou apenas um. Isto porque a historiografia filosófica tende a referir-se ao Wittgenstein do “Tratactus Logico-Philosophicus” (ou melhor, ao Wittgenstein cujas ideias se aproximam mais das do “Tratactus”) como o “Primeiro Wittgenstein”, e ao Wittgenstein das “Investigações Filosóficas” (ou aquele cujas ideias se aproximam mais da fase final da vida dele) como o “Segundo Wittgenstein”, quase como se fossem filósofos diferentes. Isto leva-nos desde logo a colocar duas importantes questões: existe, de facto, uma unidade na filosofia de Wittgenstein e, consequentemente, esta divisão não tem razão de ser? Ou será que Wittgenstein mudou tão drasticamente as suas ideias que se justifica tratar diferentes fases da sua vida como se fossem filosofias completamente diferentes?

A resposta é complexa e não-consensual. Sobre esta matéria existem duas “escolas” de interpretação, havendo quem defenda, por um lado, que há uma unidade identitária entre o Wittgenstein do “Tratactus” e o das “Investigações”; e, por outro, quem defenda que existe uma ruptura e uma incompatibilidade total entre as duas obras.

Primeira Guerra Mundial. (en.wikipedia.org)

O interesse deste debate reside no facto de que ele nos ajuda a compreender melhor a filosofia de Wittgenstein. Na verdade, no prefácio às “Investigações”, o próprio Wittgenstein sugere que essa obra será mais compreendida por quem tenha em mente as ideias que ele apresentou no “Tratactus”. Porém, se há coisa que une de forma clara as diferentes “fases” do pensamento de Wittgenstein é uma preocupação com a linguagem e a ideia de que os problemas da filosofia são, fundamentalmente, problemas de linguagem.

Este é um ponto central que os adeptos da tese da “unidade” wittgensteiniana salientam claramente: tanto o “Tratactus” como as “Investigações” têm em comum a ideia de que, sendo os problemas da filosofia, na verdade, problemas de linguagem, então a filosofia tem como tarefa tentar perceber como a linguagem é usada, de modo a resolver os problemas que são criados pelas confusões suscitadas pelo seu uso.

(en.wikipedia.org)

O que distingue a abordagem do Wittgenstein do “Tratactus” do das “Investigações” (como exploraremos mais aprofundadamente, de seguida) é, essencialmente, que o primeiro procura abordar os problemas da linguagem, partindo de uma análise lógica da mesma, enquanto o segundo procura abordar partindo de uma abordagem semântica – o que envolve uma rejeição de todo e qualquer fundacionalismo e generalizações a priori de regras, incluindo as regras da lógica.

Para o Wittgenstein das “Investigações”, os filósofos (incluindo ele próprio na altura em que escreveu o “Tratactus”) têm muito a tentação de construir ou de procurar teorias que expliquem ou dêem soluções o mais abrangentes possível para todo o tipo de problemas; e isso, inevitavelmente, conduz a dogmatismo. Ora, a verdadeira tarefa da filosofia é tornar-nos conscientes dessa tentação e mostrar-nos como superá-la. Neste sentido, Wittgenstein caracteriza a filosofia como uma actividade terapêutica, equiparando-a a tentar “mostrar a uma mosca presa numa garrafa a saída da garrafa”.

No “Tractatus Logico-Philosophicus”, Wittgenstein apresenta uma “solução” para todos os problemas da filosofia, que ele sintetiza em sete proposições-chave:

- O mundo é a totalidade dos factos.

- Os factos são estados de coisas existentes.

- Um pensamento é a imagem lógica de um estado de coisas; uma proposição é a expressão linguística desse pensamento.

- Um pensamento é uma proposição significante (isto é, com sentido).

- Uma proposição é uma função de verdade de proposições elementares, e as proposições elementares são as mais simples possíveis, não sendo analisáveis logicamente.

- Uma proposição complexa pode ser construída a partir de proposições mais simples através de uma simples operação lógica: “Para qualquer proposição p e para qualquer proposição q, não pode ser o caso da proposição p e q.” Esta operação lógica funciona como função de verdade para qualquer proposição. [Por outras palavras, uma proposição complexa pode ser construída a partir de proposições elementares por meio de operações lógicas (como a negação, a conjunção, a disjunção, etc.), que definem as suas condições de verdade].

- Daquilo que não podemos falar, devemos estar calados.

1914, em exposição na Biblioteca Wren, no Trinity College, em

Cambridge. (en.wikipedia.org)

Em síntese, aquilo a que Wittgenstein chama “mundo” é algo que é representado pelo pensamento. E um pensamento consiste numa proposição – um enunciado linguístico susceptível de ser classificado de verdadeiro ou falso – com sentido. “Mundo”, “pensamento” e “linguagem” têm, portanto, uma forma lógica em comum, do mesmo modo que um desenho de um edifício e um modelo à escala desse mesmo edifício têm a mesma “imagem lógica” do próprio edifício. O mundo, para Wittgenstein, é constituído por factos. E estes são estados de coisas que podem ser descritos através da linguagem – a qual tem de obedecer a regras que lhe dão sentido.

Os estados de coisas podem ser de dois tipos: possíveis ou existentes, mas apenas estes fazem parte do mundo. A totalidade dos estados de coisas (isto é, dos existentes e dos possíveis) constitui a realidade. Mas o mundo – que é aquilo que verdadeiramente interessa para Wittgenstein – é apenas o conjunto dos estados de coisas que existem. É aqui que a linguagem desempenha o seu papel.

A linguagem (leia-se, “linguagem com sentido”) funciona como uma “imagem” da realidade, e essa imagem é constituída por elementos. Cada um desses elementos, que na linguagem correspondem aos nomes, representa objectos do mundo. Portanto, numa linguagem com sentido, tem de existir uma correspondência directa entre os nomes. Isto é, os termos que constituem as proposições linguísticas – e os objectos que compõem o mundo, possibilitando, dessa forma, uma estrutura isomórfica entre mundo e linguagem que pinta uma imagem do mundo.

Todavia, para que tal funcione, a linguagem tem de fazer sentido. E, para fazer sentido, ela tem de ter significado. É importante salientar que para Wittgenstein, “sentido” e “significado” são duas coisas diferentes. O sentido é uma propriedade inerente à proposição, a qual, para o ter, tem de obedecer a duas condições:

1) a estrutura da proposição tem de se conformar aos constrangimentos causados pela sua forma lógica (a proposição “Sócrates é idêntico”, por exemplo, não tem sentido).

2) Os elementos da proposição – os nomes – têm de ter significado, isto é, devem ser referentes a objectos do mundo (o que significa que a proposição “Deus é Amor” também não faz sentido). O objectivo de Wittgenstein no “Tratactus”, portanto, é o de encontrar os limites do mundo, do pensamento e da linguagem. Isso implica traçar uma distinção entre pensamento que tem sentido – ou seja, que representa estados de coisas – de pensamento que não tem sentido, e que, consequentemente, não pode nem deve ser expresso, porque não representa nenhum estado de coisas. Há, contudo, uma subtileza linguística importante que é difícil traduzir para Português. Para Wittgenstein, existem três tipos de proposições: as que têm sentido, as que não têm sentido (em Inglês, senseless; em Alemão, sinnlos) e as que não fazem sentido (em Inglês, nonsense; em Alemão, unsinnig).

Uma proposição com sentido é uma proposição que descreve um estado de coisas – por exemplo, “o céu é azul” ou “a neve é branca”. Esses estados de coisas tanto podem ser possíveis ou existentes, mas apenas os existentes podem ser considerados verdadeiros.

Uma proposição sinnlos é uma proposição como as das da lógica e da matemática (por exemplo, “1+1=2”, ou “num triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa”). Estas são proposições que não representam estados de coisas, mas, no entanto, estabelecem os limites estruturais que possibilitam a linguagem. Uma proposição unsinnig é uma proposição que não descreve estados de coisas, como é o caso de todas as proposições da metafísica, da ética e da estética (por exemplo, “A vida é bela” ou “Matar é errado”).

Tendo tudo isto em conta, qual é então o papel da filosofia? Usando a metáfora que Wittgenstein usa, a filosofia é como uma escada: uma actividade esclarecedora útil para percebermos como os problemas da linguagem funcionam, mas que, tal como deitamos fora uma escada após subirmos a um muro, deitamo-la fora porque não precisamos mais dela. O que resta à filosofia, portanto, é uma actividade de policiamento.

(en.wikipedia.org)

Sintetizadas que estão as ideias do “Primeiro Wittgenstein”, passemos agora ao “Segundo Wittgenstein.” Se a filosofia é uma actividade de policiamento, então, ela não pode ser dogmática nem proceder dogmaticamente, uma vez que, naturalmente, ela tem de ser e permanecer crítica.

O problema, como o próprio Wittgenstein reconheceu em 1931, é que as ideias apresentadas no “Tratactus” são inerentemente dogmáticas. Por “dogmático”, Wittgenstein refere-se a qualquer concepção teórica que admite a existência de uma lacuna entre um problema e uma resposta a esse problema que eventualmente será preenchida. Por outras palavras, a problematização é feita de tal modo que a existência de uma resposta a esse problema está sempre subentendida e nunca é questionada, mesmo que ninguém a detenha de momento (uma vez que ela pode sempre ser encontrada posteriormente). Um exemplo de uma concepção teórica deste tipo, segundo Wittgenstein, é aquela que o próprio apresenta no “Tratactus”, segundo a qual existe uma estrutura lógica do mundo que os filósofos têm a tarefa de expressar através da linguagem.

Stonborough, foi parcialmente construída e projectada pelo

filósofo Ludwig Wittgenstein e está localizada na

Kundmanngasse, em Viena. Desde 1975, abriga a Embaixada

da Bulgária. (en.wikipedia.org)

A transição do primeiro Wittgenstein para o segundo pode, assim, ser identificada com esta rejeição total de qualquer forma de dogmatismo. Esta ideia é suportada pelo facto de, no prefácio às “Investigações Filosóficas”, Wittgenstein afirmar que as suas novas ideias serão melhor compreendidas quando contrastadas com as ideias antigas que ele apresentou no “Tractatus”. Neste novo livro, Wittgenstein deixa de olhar para a filosofia como uma actividade que procura descobrir as estruturas lógicas “escondidas” do mundo e da linguagem, mas sim como uma terapia.

O que isto significa é que os problemas da filosofia não resultam de uma má aplicação da linguagem, mas, sim, da forma como a linguagem é usada. Quer isto então dizer que há maneiras correctas e erradas de usar a linguagem? A resposta de Wittgenstein nas “Investigações Filosóficas” é simples: não. Ao contrário do que somos levados a pensar, a linguagem não funciona através de regras. Quando falamos do “significado” de uma palavra somos levados a pensar que existem definições estritas e rigorosas que definem o uso de uma palavra, mas isto é uma ilusão: uma palavra como “jogo”, por exemplo, não reúne quaisquer condições necessárias e/ou suficientes para que seja aplicada de forma inequívoca. Isto porque ela pode ser usada para descrever tipos diferentes de actividades (as quais, inclusivamente, podem ocorrer em diversas situações) sem que tenha de existir algo comum a todas essas actividades que “autorizem” a que a palavra “jogo” seja inequivocamente aplicada para descrever uma actividade particular que tenha algo em comum com essas outras actividades.

A palavra “jogo” representa, simplesmente, uma disjunção de propriedades que caracterizam certas actividades possíveis. E só tendo em consideração o modo como ela é linguisticamente utilizada nestas actividades não-linguísticas é que se pode ter uma ideia de como o seu significado pode ser compreendido.

A tese fundamental das “Investigações Filosóficas”, concluindo, é a seguinte: “significado é uso”. Por outras palavras, aquilo que constitui o significado de uma expressão assenta na forma como o uso dessa expressão se relaciona com as actividades não-linguísticas que circundam o mesmo. Ou seja, o que o “novo” Wittgenstein vem defender é que uma investigação filosófica sobre a natureza da linguagem deve ter em conta as diferentes situações em que ela é utilizada. Pegando num exemplo do próprio Wittgenstein, como é que definimos termos como “compreensão”, “pensamento” ou “significado” como sendo processos distintamente mentais e internos? A resposta que ele dá é a de que só o podemos fazer através de critérios “externos”. Isto é, os critérios que usamos para avaliar se uma pessoa “compreende”, “pensa” ou “significa” baseiam-se no comportamento externo dessa pessoa.

Malcolm – editoraunesp.com.br)

Um dos conceitos centrais das “Investigações Filosóficas” é o de “jogo de linguagem”. Com ele, Wittgenstein sugere que a linguagem é muito mais complexa do que uma simples articulação lógica de proposições constituídas por elementos que se referem a objectos do mundo. Por exemplo, num determinado “jogo de linguagem”, uma palavra pode ser usada para se referir a um objecto, mas noutro “jogo de linguagem”, a mesma palavra pode ser usada para dar ordens ou para fazer perguntas. O sentido da palavra depende, portanto, do seu uso dentro de um jogo de linguagem. Isso implica que o sentido de frases e de discursos, como os discursos das ciências, também dependem de jogos de linguagem, sendo estes que lhes confere “legitimidade”.

.

………………….

.

(*) Artigo ensaístico escrito em colaboração com José Vieira Lourenço.

.

13/11/2025